10周年社史の制作~幸せの増加=不安の増加~

- 2019.06.10

- いい話・格言・理念

結婚したり、家族が増えたり、仕事で昇格したりすることで幸せが増加することは、手放しに喜べるものではないということに、最近になって気づきました。

例えば結婚したり子供が生まれたりすると、配偶者のことや子供のことで悩みは激増します。関係性、生死、成長・・・。仕事で昇格すると、見てあげるべき部下が増え、職責も重くなります。

世の中にはいろいろな価値観があって、善悪を除けば、「こうじゃなくてはいけない」というものはもうないんじゃないかなと思います。

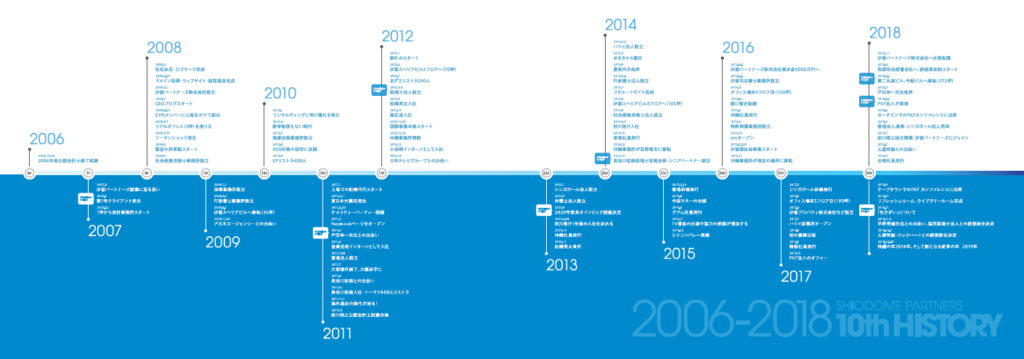

この度、汐留パートナーズ(現RSM汐留パートナーズ)の10周年を記念して社史を制作してみました。汐留パートナーズ(現RSM汐留パートナーズ)らしく明るく楽しいものに仕上がりました。その結果、社外に出すことができない感じです(でも大作です)。

社内の回覧用ではありますが、評価はなかなか良さそうです。私のエゴの部分も0じゃないですが、メンバーに汐留パートナーズ(現RSM汐留パートナーズ)の歴史をわかりやすく伝えることができたのではないかと思います。

自分が汐留パートナーズ(現RSM汐留パートナーズ)を創業して仲間とこうして事業を発展させてこれたことについても、振り返ってみるとつらいことが100回くらいあったのですが、幸い良いことが200回以上あったので±100回良いことがあり成立しています。

±100回良いこと があっても、さすがに100回くらいつらいことがあれば社長辞めようかな・・・という人がいても当然です。瞬間風速的にはつらいことが良いことを上回っている時期も多いです。社長がうつ病になることが多いとよく耳にします。

思うに経営者はスーパーポジティブじゃないと成り立たない職業ではないかと思います。ただ我1人スーパーポジティブであってもうまくいかないので、スーパーポジティブな人が何人いるかという点も重要です。+ゆるぎない理念ですね。

出会いがあれば別れもあります。2018年汐留パートナーズ(現RSM汐留パートナーズ)は古参のメンバーとの別れも多く、個人的にもつらい1年でした。一方で新しい出会いもたくさんあり、会社としては ものすごく飛躍しました。

2016年~2018年にかけて、汐留パートナーズ(現RSM汐留パートナーズ)グループは75人から150人へと倍になりました。しかしながら社内制度が追い付いていなくて、色々メンバーにもつらい思いをさせたことがあったかなと思います。

「幸せの増加=不安の増加」とタイトルに書かせていただきましたが、ある幸せを選択せず、別の幸せを選択する、という幸せの選択の仕方に自由度があるというのもいいなと思います。

そんな選択ができるよう人生の裁量権を持って歩んでいくメンバーが、汐留パートナーズ(現RSM汐留パートナーズ)にたくさんいたら楽しいだろうなと思う今日この頃です。社史の制作に携わってくれた方々にこの場を借りて御礼申し上げます。

10周年社史を制作しながら色々な人との出会いと別れを思い出していました。あの人ともっと一緒に仕事をしたかったな・・・。人生を共にしたかったな・・・。このブログを見て社史の存在に気付いた汐留OBの方々!いつかまた一緒に仕事ができるのを楽しみにしています。

唯一生き残るのは変化できる者である。

最も強い者だけが生き残るのではなく、最も賢い者だけが生き残れるのでもない。唯一生き残るのは変化できる者である。

ダーウィンがこの言葉を言ったかどうかは定かではありませんが、感銘を受けた言葉の1つです。

チャールズ・ロバート・ダーウィンは、イギリスの自然科学者です。地質学者・生物学者で種の形成理論を構築した有名な方です。

どんなに強い者でも、どんなに賢い者でも、変化に対応できる柔軟性がなければいずれは滅びてしまうということだと理解しました。

昨今の目まぐるしくビジネス環境が変化する状況において、この言葉はすごく身にしみまして、欲張りですが、当社は強く、賢く、変化に対応できれる会社になれればと思います。

令和元年を迎えて

令和元年5月1日を迎えましたが、本年も従前どおり仕事は「2019年5月1日」と西暦表示で過ごしていくと思いますので、個人的にはあまり影響はないのですが、職業柄元号に縛られる業務もありますので、その影響が若干嫌ではあります。

さて、私も人生の概ね半分くらいの所を迎えまして、色々な事を考えるようになってきています。このブログは一人の人間としてよりも一人の経営者として書いています。そこで、「平成」を怒涛のように駆け抜けていった偉大な2人の経営者にフォーカスしてみたいと思います。

1人はスティーブ・ジョブズ。2011年10月に56歳という若さで亡くなったアップル社の創業者です。もし生きていたら64歳でしょうか。志半ばで亡くなったといわれますが、仮に100歳まで生きて亡くなっても志半ばでしたでしょう。スタンフォード大学での彼のスピーチは感慨深いものでした。

もう1人はジェフ・ベゾス。2019年5月1日現在55歳のアマゾン社の創業者です。今や史上最も裕福な人間になりました。今なおアマゾンを急成長させる世界の覇者です。”Life’s too short to hang out with people who aren’t resourceful.(人生は短いから才覚に欠けた人間と付き合うなんて無駄だ。 )”という言葉を発するくらい時間を大切にしている経営者です。

「人生は短いから才覚に欠けた人間と付き合うなんて無駄だ。」 というのは否定しようがないですね。一度で良いので言ってみたいです(笑)。私は、今まで生きてきた38年間の中で私に良くも悪くも影響を与えてくれた人々に感謝をしていますし、本音を言うとこれからの残りの人生はできれば意識の高い人に囲まれて過ごしていきたいものの、きっとそんなにドライにはなれないでしょう。

この二人に共通しているのは、 IT革命により勝つためにはスピードが命の時代に、命を懸けてライバルとの熾烈なスピード競争を行い、とことん事業を拡大して成功し富を得たことです。ありきたりの言葉ですが、世界を変えるようなサービスを世の中にもたらし、人々の生活を大きく変え、これからも世の中に名を残す経営者になったといえるでしょう。

さて、悲しいかな、私に限らず多くのビジネスマンが多少頑張っても、歴史に名を残すことは難しいでしょう。果敢にもチャレンジをしたが失敗し、多くの時間やお金、時には家族や信用を失ってしまうこともあるかもしれません。

ありがたいことにこうした素晴らしい経営者達が、我々凡人では到底できない事業を行って世の中をものすごく便利にしてくれています。やはり思うに起業や会社経営というものはなかなか大変なことでありますし、そのうち大成功を収める人はほんの一握りです。ハイリスク・ハイリターンであります。人生において多くの物事を捨ててもいいのでやりたいのだという強い覚悟がなければ、起業や会社経営は気軽にはお勧めできません。

さて、思うに多くの先人が築いてくれたこの素晴らしい世界に感謝し、自身が大切にしたいことに重きを置きつつも、総じてバランスの良い人生を送ることで、少なくとも自分自身と関わってくれた周りの人たちを幸せにしていきたいと考えています。

私は、スティーブ・ジョブズやジェフ・ベゾスよりも幸せな人生を送れていると考えることもあります。彼らに関する書籍を読むたびに、自分にはそのような人生を送れないと思うし、それは自分にとっての幸せではないと思うからです。

このようなかなり保守的な考え方は、この仕事をしているからそうなったのか、それとも保守的ゆえにこの仕事をしているのかは定かではありません。そうはいっても、面白いことにこんな保守的な私ですが、この業界では最高にアグレッシブな人間のようです。

とりとめもない話になってしまいましたが、世の中を変えるために努力を惜しまないすべての経営者に敬意を払いつつ、引き続き汐留パートナーズグループは、そのような経営者たちのお手伝いをさせていただくワンストップ・プロフェッショナル・ファームであり続けたいと思います。

私は汐留パートナーズのメンバーとして、様々な経営者の挑戦を応援できることに大いに誇りを持っているとともに、多くの同志たちとその時間を共有する人生にしていきたいと思います。

釧路まりも学園の児童祭

昨日は以前より微力ながらお手伝いさせていただいています釧路まりも学園の児童祭に参加して来ました。

やはり親にたくさん愛された思い出は子供の人格形成に不可欠です。18歳までの子供達が54名いて職員の皆様が親のように過ごしています。

太平洋炭鉱の閉山、水産業低迷など基幹産業の衰退。

なんと生活保護扶助事業費は年100億円を超え、釧路港の水揚げ金額を上回る規模になってしまっています。。

まずいです、会社に例えるならば倒産寸前です。

9世帯に1世帯(20人に1人)が生活保護という釧路市のために何かできないかと思いつつも、私は政治家ではなく事業家なのでその点ではまさに無力です。

昨日は釧路で癒しをもらったので、今日も変わらず元気に都心でデューデリやコンサルに出掛けます。

いつか簡単な簿記のお話を子供たちに向けてやらせていただきたいと思います!(興味もってくれるかなw)

生きがい(Ikigai)とは?

- 2018.10.25

- いい話・格言・理念

今日は生きがい(Ikigai)について少し書いてみたいと思います。

英語での意味としては「The Japanese secret to a long and happy life.(日本人だけの長く幸せな人生を送る秘訣)」。

どうもこの「生きがい(Ikigai)」という日本語が注目を浴びているようです。そして、アメリカ版ウィキペディアにも“ikigai”として登録されており、すでにこの日本語は英語化しているような印象も受けます。

「日本人は皆この”Ikigai”を見つけているのか?素晴らしい!」

と世界中の会計士達から言われました。

しかしながら、実際は日本人も外国人も同じで、長い時間をかけて試行錯誤しながら「生きがい」というものを探しているのです。以下が「Ikigai」に関する概念図です。

起業家でブロガーのMarc Winnさんが、日本の「生きがい」という言葉に出会い、うまく英語に翻訳ができないこの言葉を「Ikigai」として可視化することに成功しました。

LOVE:愛・大好き

MISSION:使命

NEEDS:社会ニーズ

VOCATION:天職

PAID FOR:お金・稼げる

PROFESSION:職業

GOOD AT:得意

PASSION:情熱

「あなたが大好きなもの(LOVE)」であって「世の中が必要としているもの(NEEDS)」であって「対価を得るに値するもの(PAID FOR)」であって「あなたが得意なもの(GOOD AT)」をできていると、毎日本当に充実するんだと思います。

例えば、私の1つの部分に置き換えてみると、

「私が大好きな会計税務業務(LOVE)」が「世の中から必要(NEEDS)」とされていて「対価を得るに値するもの(PAID FOR)」として報酬を頂けて「公認会計士・税理士である私はこれが得意なもの(GOOD AT)」である。

ここの部分では私は「Ikigai」を手にしていると思われます。

まだ概念的な理解が完ぺきではないのですが、少しずつこれらを汐留パートナーズのフィロソフィーにも組み込みたいと思います。

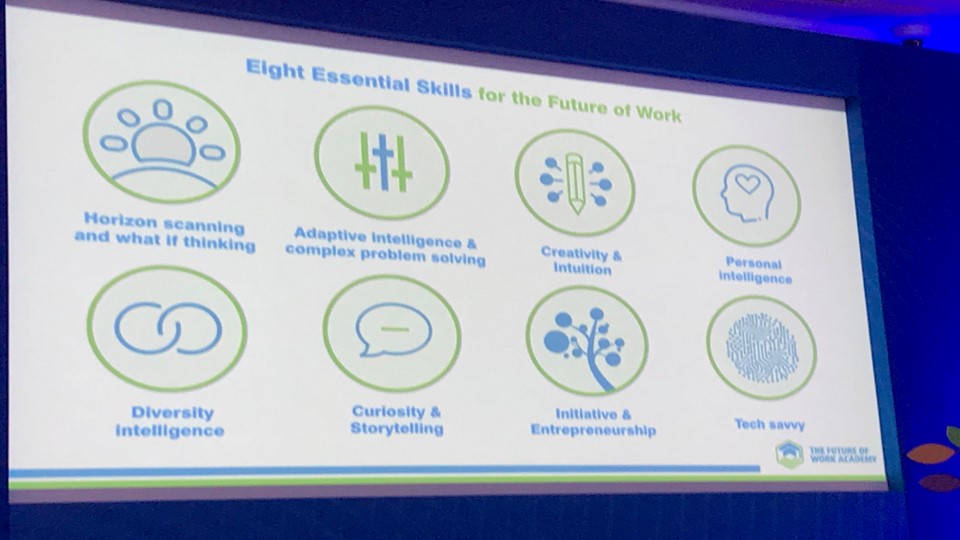

将来を生き抜くために必要な8つのスキル

先日のPKF Grobal Gatheringで将来を生き抜くために必要な「8つのスキル」について学ぶ機会がありました。これらは私たち会計税務・人事労務等のプロフェッショナル産業で働くメンバーにとってとても重要なスキルです。日本語に訳すのがとても難しいので以下併記してみます。

①Horizon scanning and what if thinking(広くスキャンニングして仮説を立てる)

②Adaptive intelligence and complex problem solving(適応力と複雑な問題解決)

③Creativity and Intuition(創造と直感)

④Personal intelligence(個人的な思考力)

⑤Diversity intelligence(多様的な思考力)

⑥Curiosity and Storytelling(好奇心と語る力)

⑦Initiative and Entrepreneurship(イニシアチブと企業家精神)

⑧Tech savvy(技術通)

世界中の職業会計人たちが考えに考え抜いています。私たち汐留パートナーズが所属するPKFはBig4ではないですが、広範なネットワークと高いクオリティーを有しています。PKFとともに汐留パートナーズも成長し、クライアントとスタッフにそのベネフィットを還元していきたいと思います。

モチベーション高く仕事をするには?

- 2018.03.01

- いい話・格言・理念

役員として取締役会に出席させていただいております会社の会議にて、とてもいい話を聞きました。

「モチベーション高く仕事をするには」という内容でした。

【モチベーションを高める3カ条】

① やらなければならない事

② できる事

③ やりたい事

やらなければならない仕事が、自分が何とかできることだった!そして、それは以前よりやりたいと思っていたことだった!

そんな時、①②③の丸が重なって、モチベーションを高く仕事をでき、最高の力を発揮できるとのこと。

確かに、その通りかもしれません。自分を含め、RSM汐留パートナーズもより一層、モチベーション高くありたいと思います。

一倉定(いちくら さだむ)の社長学・経営心得

- 2018.02.02

- いい話・格言・理念, 会食・交流会・セミナー, ビジネスの話

先日はIT企業のお客様経営陣お2人との会食でした。

お2人とも1年以上前からのお付き合いです。自分よりも4歳も年下にもかかわらず、社歴はRSM汐留パートナーズグループよりも長く、学生時代に起業してから会社は続いているとのこと。最近は年下の優秀な経営者様がいますと、うれしさと焦りとが交錯します・・・。

さてそんな会食の中、一倉定さんのお話に。

Wikipediaによりますと、

一倉 定(いちくら さだむ、1918年4月-1999年3月)は群馬県出身の経営コンサルタント。5000社を超える企業を指導し、多くの倒産寸前の企業を立て直したとされる。経営コンサルタントの第一人者とされ、苛烈なまでに経営者を叱り飛ばす姿から「社長の教祖」「炎のコンサルタント」との異名を持つ。”ダメな会社はTOPがすべて悪い、人のせいにするな、部下のせいにするな、環境のせいにするな”が基本方針。空理空論で経営する社長や、利益だけを追求する社長に対しては、烈火の如く怒り叱り飛ばすとされ、「こんなに叱られるのは生まれて初めてだ」「講義と聞いて来たが、これは講義ではない、落雷だ」との所感を述べる経営者[誰?]もいる。後継者に不安を抱く創業者からも人気で、いわばダメ社長の再生人として不動の地位を誇る。

亡くなられてから結構年月が経つようですが、今でも彼の偉業は語り継がれているようです。著書も廃盤になっているようですが、いろいろ調べていますと現代でも共感できる言葉が数多く見つかりました。共感できたものをいくつかご紹介。

・好業績の根本原理は、我が社の事情を一切無視し、お客様の要求を満たすこと。

・事業経営にきれい事は危険である。業は学問でもなければ、理論でもない。事業の存続を実現する戦いである。

・人間はみな生活の向上を願い、自己の才能を発揮したい。これが、一個の人間としての自己拡大の本能である。会社を発展させなければ、従業員の自己拡大の欲求は満たされない。

・お客様が望むのは、全ての品が揃っていることではなく、自分の買いたい品が豊富に揃っていることである。したがって市場の全ての要求を満たそうとすると、全ての要求を満たせなくなる。

・社長の定位置は社長室ではなくお客様のところである。

・優柔不断は誤った決定よりもなお悪い。決定に伴う危険や部下の不満を考えて、イタズラに迷っていたら、会社をおかしくしてしまう。

・社長とは、企業の将来に関することをやる人である。そして、それは社長以外には、誰もやってくれないことである。

・会社の中の数字は、絶対額で見るだけでは不十分であるので必ず「傾向」で見よ。

・「小さな市場で大きな占有率」こそ、優良会社になる近道である。

私自身これはできていないことばかりなので恥ずかしい気持ちになりますがあえてご紹介させていただきました。賛否両論はありそうですが、大企業ではなく、あくまで、中小企業の社長の経営心得としては大変勉強になるものだと感じました。機会があれば読み漁って見たいものです。

2018年新年初心に返って③過去を建設的なものにする方法

過去を建設的なものにする方法は、天下広しといえどもただ1つしかない。過去の失敗を冷静に分析して何かの足しにするか、あとは忘れることだ。(D.カーネギー)。

皆様2017年色々なことがあったと思います。良いことが多かった人、悪いことが多かった人。2018年気持ち新たにと考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。ぜひ過去の失敗を悔やんで悩み続けるのはやめましょう。覆水盆に返らず。

不注意でミルクをこぼしてしまったとしても、その不注意をどんなに嘆いて自分の至らなさに後悔して反省しても、こぼれたミルクは一滴たりとも戻ってくることはありません。税理士試験・社労士試験・行政書士試験で不合格となってしまった方も、不合格となってしまった自分の頑張りの足らなさにどんなに後悔しても、結果が不合格であることは変わりませんし、諦めない限り同じ試験を再び受けるため受験勉強がスタートすることは変わりありません。

なぜ失敗したのかの分析はとても重要です。でもそれを超えていたずらにくよくよしても仕方ありません。この場合の正解は悩むことではなく、落ちたその日から次の試験に向けて勉強をすることだけなのです。あとその過去の失敗はいったん忘れることです。

くよくよ悩まず、しかるべき人に相談して、心穏やかに毎日を過ごしてまいりましょう。悩みは本当に恐ろしく、それが習慣になってしまうと連鎖的に悩みが増え、ストレスがどんどん蓄積してしまいます。カーネギー流の6つの習慣を取り入れてみてください。私は1日寝てしまうと基本的にすぐリセットできるので無意識にこれをできている気がしますが、おすすめです。

悩むクセをなくす6つの習慣

①常に忙しく活動する

仕事でも趣味でも勉強でも、悩む暇がなくなるくらい忙しく活動する。

②小さなことにくよくよしない

つまらないことはさっさと忘れる。小さなことに悩むのは人生の貴重な時間の無駄遣いと考える。

③「その不安が的中する確率は?」と自問する

冷静に考えてみると多くの場合取り越し苦労であると気づく。

④避けられない運命には従う

自分の力ではどうにもならない出来事に悩むのはエネルギーの無駄である。

⑤気持ちの切り替え時を自分で決める

悩みの対象事象の重要性を冷静に判断して、どこまで考えるべきか決める。

⑥過去の失敗で後悔しない

教訓にするか、わすれてしまうべきである。

常に最悪の事態を想定することですね。自分もお仕事で色々なことがありますが、例えば起こりうる最悪の事態「命を取られる」「逮捕される」「破産する」などを考えてから、もう一度現在の事案に向き合うと、どの事案も大したことではないんですよね。ちょっとオーバーでしょうか(笑)是非無駄に悩まず歩んでまいりましょう。いつでも相談にのります!

2018年新年初心に返って①高い目標と考え方

より高い山に登ろう、より高いレベルの会社にしよう、自分の人生をより充実したものにしていこうと思うなら、「考え方」はその目標にふさわしい、より立派なものを持たなければなりません。つまり目標をどこに置くかによって、「考え方」は違ってくるのです。(稲盛和夫:京セラフィロソフィより)

経営の神様といわれる稲盛和夫氏は京セラフィロソフィでこのように述べています。

2008年に汐留パートナーズが設立されたときに、私は10年で100名の会社にしようと考えました。当時の27歳の私には高い山の目標を設定したつもりになっていました。ですが、やはり非常に保守的な若者だったことでしょう。

最近は、10年で100名の会社どころか、もっともっと速いスピードで世の中のベンチャー企業は成長しております。途中、このあまり高くないRSM汐留パートナーズの目標を恥ずかしくも思いましたが、何とか10年でRSM汐留パートナーズグループは130人の組織になりました。10年を振り返ってみると、10年経ってできるようになったこともたくさんあるのですが、まだまだできていないことが山ほどあります。

そして、人数だけがすべてではなく、お客様に世の中に何ができているか、グループの構成員が幸せになっているかという観点はおろそかにしては語れません。

稲盛氏は以下のようにも述べています。

営業にしろ製造にしろ、最後の1%の努力を怠ったがために、受注を失ったり不良を出したりすることがあります。自分自身の努力をさらに実りあるものとするためにも、仕事では常にパーフェクトを求めなければなりません。(稲盛和夫:京セラフィロソフィより)

先日メンバーの1人と食事に行く機会があり、2人でたくさん語り合う機会がありました。私は創業以来、税務申告書や勘定科目内訳書の半角と全角の統一や、住所の記載方法の統一など、個人的には当たり前だと思っていますが、厳しい社内ルールとしています。こういう細かな箇所であっても我々の成果物の内容を構成しており、それによりお客様からの評価につながるという意識を高く持つべきだという話をさせていただきました。

また、RSM汐留パートナーズには資格試験を目指しているメンバーが多数います。最後の1%の努力を怠ったがために試験に合格できないこともあると思います。自分のベストを尽くすのではなく、試験勉強においても常にパーフェクトを求めなければなりません。

さて、RSM汐留パートナーズグループにも「汐留フィロソフィ」がありまして、フィロソフィの頂点に「幸せ」をおいています。例示として、「笑顔」「自己実現」「充実感」「家族」「仲間」「楽しさ」「やりがい」を上げています。他にもいろいろとあると思います。健康、田舎暮らし、自然、睡眠、自由な時間、趣味、愛、学歴、尊敬、お金、名誉・・・あくまでも幸せが「例示」であるのは、「幸せのかたち」は人それぞれだからです。

どうしても人は自分の幸せの枠に人を当てはめようとしてしまいます。また自分の幸せを人に認めてもらおうとすることもあります。ですが幸せのかたちはひとつではありません。RSM汐留パートナーズはこのような理由によりフィロソフィの頂点に「幸せ」をおいています。幸せになりたくないという人はいないと思います。その幸せのかたちは人それぞれです。

さて一生に一度っきりの人生、自分の人生をより充実したものにしていこうと思うのであれば、目標を高く持つべきです。そしてその考え方はその目標にふさわしく立派であるべきです。今回会社としてRSM汐留パートナーズは2018年~2022年の5ヵ年の長期事業計画を策定いたしました。高い目標ではありますが実現したいと思います。

私たちは人生の時間の大半は仕事をしている時間です。ベーシックインカムが完全にインフラにでもならない限り。昔から賢い人は皆気づいています。仕事をいかに楽しく充実したものにするか、そして、自分が所属しているコミュニティ(会社)と社会に価値をもたらし報酬を増やしていくか。

このことは人生・仕事において普遍的な大原則の1つであります。自分自身強く認識しておきたいと思います。