1. はじめに:経理部は“記録係”ではなくなる時代へ

経理といえば「仕訳入力」「決算書作成」「税務申告」など、日々のルーチンワークが中心というイメージが根強いかもしれません。しかし今、経理部門に求められる役割は大きく変わりつつあります。

- 費用構造の変化を読み取り、コスト最適化を図る

- 連結レベルでの業績増減の要因を分析し、経営に報告する

- リスクの兆候をいち早く検知し、内部統制に活かす

こうした「経営に資する経理」へのシフトが進む中で、注目されているのがデータ利活用の取り組みです。

数字を「整える」だけでなく、数字から何が読み取れるか、どんな行動につなげられるか。経理部は、いまや“記録係”から“経営のナビゲーター”へと進化するタイミングを迎えています。

2. 自動化はスタートライン。価値は「見える化」から

多くの企業では、経理のDX=業務の自動化と捉えがちです。たとえば…

- 領収書の読み取りをAI-OCRで

- 仕訳の登録をRPAで

- 伝票承認をワークフローで効率化

こうした取り組みは、間違いなく価値あるものです。ただし、それはあくまで「入力業務の省力化」に過ぎません。もう一歩踏み出すと、日々蓄積された会計データを、可視化・分析・経営レポートへと昇華させることが、経理部門の真の貢献につながります。

3. 経理の“見える化”が、経営のヒントになる

ここで、実際に経理部門で取り組み可能な「見える化」施策の一例をご紹介します。

これらは決して“高度な分析”ではなく、ExcelやPower BI(*1)、会計システムといった既存のツールを活かすだけでも十分可能な内容です。

【経理部門の可視化・分析の実例】

部門別の費用推移

人件費・外注費・販促費など、主要費用の月次推移をグラフで可視化。前年対比や予算差異も一目で把握でき、コスト管理に活用。

勘定科目別の異常値検知

売上や販管費の増減率をアラートで表示し、システムの連携エラーや誤入力、過大な経費の使い込みや売上の不正計上といったリスクの早期発見を実現。

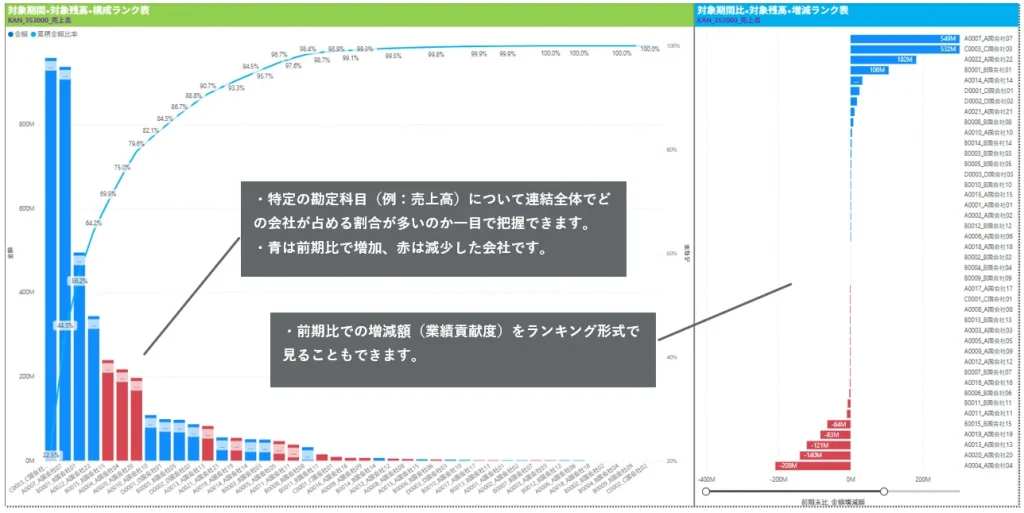

連結増減分析・経営報告レポートの自動化

複数子会社の増減分析を1つのレポートで可視化し、決算報告資料をワンクリックで生成。経営層の意思決定スピードが向上。

4. “粒度の細かい会計データ”こそ経理の武器

経理が扱うデータは、実は会社で最も詳細かつ信頼性の高い情報資産です。

- 請求書や経費精算の1明細ごとに「部門」「プロジェクト」「科目」が付与されている

- 仕訳には「時期」「取引先」「摘要」などの分析軸が含まれる

- 勘定科目の構成は、業績の構造そのものを表している

これらを部門別/案件別/取引先別/月別に切り分けて集計・可視化すれば、原価構造や利益の源泉が浮かび上がってきます。

たとえば、仕訳データに「プロジェクトコード」を紐づけることで、プロジェクト別の収益性を明確化することができます。

これにより、「黒字のつもりが実は赤字」だった案件が洗い出され、次年度の予算策定や見積精度向上に寄与することが可能となるでしょう。

5. 決算業務効率化も、見える化の副産物

決算業務もまた、データ活用によって変革できます。

- 月次レポートのフォーマットをBIツールで標準化

- 決算数値と事業部資料の突合・整合性チェックの負担軽減

- 経営報告と開示書類の整合性を保ったまま、作業時間を短縮

このように、「見える化=経営のため」だけでなく、「自部門の業務効率化・精度向上」にも直結するのがデータ利活用の魅力です。

6. まとめ:経理が変われば、会社の意思決定が変わる

経理が、単に数字を集計・記録するだけの部署だった時代は終わりを迎えつつあります。

今、経理には次のステージが求められています。それは、「数字を読み解き、経営に示唆を与える」役割。

その実現に不可欠なのが、日々の会計データをベースとした、地に足のついたデータ利活用です。

まずは、1つの科目、1つの取引、1つの分析から。

日々の業務の中に、“未来を見通すヒント”を探してみてはいかがでしょうか。

7. 用語解説

*1:Power BI

Microsoftが提供するBIツールのサービス名です。

BIツールのBIとは「ビジネス インテリジェンス (Business Intelligence)」の略で、例えば売上実績など、企業の膨大なデータを分析、ひと目で分かるように可視化して、ビジネスの迅速な判断・意思決定に役立つソフトウェアのことです。