今回は、統合報告書における価値創造プロセスを視覚的に示した「オクトパスモデル」を取り上げ、その構造と意義を解説しながら、価値創造プロセスの本質について考察していきます。

1. オクトパスモデルは「価値創造プロセス」を表す代表的フレームワーク

統合報告書において「価値創造プロセス」は、企業の持続的成長を支えるメカニズムを説明する中核的要素として位置づけられています。

この「価値創造プロセス」は、企業が直面する外部環境や社会課題の中で、どのようなビジョンや経営理念を掲げ、経営戦略を策定・実行し、多様な資本を活用して、自社固有のビジネスモデルを通じて価値を創出・循環させていくのかを示すものです。

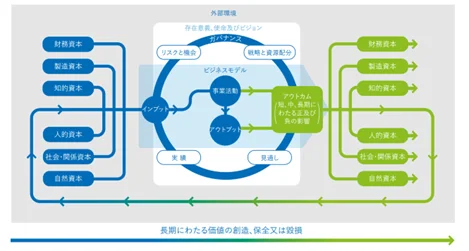

そして、その全体像を可視化した設計図が、通称「オクトパスモデル(Octopus Model)」と呼ばれる図です(図表1)。この名称は、図の形状が足を広げたタコの姿に似ていることに由来しています。

なお、IRフレームワークにおいてこの図は、あくまで例示的なモデルとして提示されているものであり、必ずこの図を用いることが義務づけられているわけではありません。

しかし、多くの企業がこの「オクトパスモデル」をベースとして自社の価値創造の仕組みを説明しており、統合報告書における代表的なフレームワークとして広く定着しています。

(図表1)価値創造プロセスの概念図(オクトパスモデル)

出所:IIRC「国際統合報告フレームワーク改訂版」https://www.ifrs.org/issued-standards/integrated-reporting/より抜粋

2. オクトパスモデルは統合報告書の全体像を示す“サマリー(要約)”

オクトパスモデルを構成する主な要素は次の通りです。

- 外部環境

- 存在意義、使命及びビジョン

- 6つの資本

- ガバナンス

- ビジネスモデル

- リスクと機会

- 戦略と資源配分

- 実績

- アウトプット

- アウトカム

お気づきの方もいるかもしれませんが、この要素は、以前のコラムで紹介した統合報告書の「8つの内容要素」とほぼ重なっています。

よって、オクトパスモデルとは、統合報告書全体を俯瞰し、その要点を一目で理解できる“サマリー”のような存在なのです。

しかし、サマリーといっても、たとえば学術論文の冒頭に置かれるサマリーが、読者に「この論文を読む価値があるかどうか」を判断させるように、統合報告書におけるオクトパスモデルも、企業の価値創造ストーリー全体の「入口」として、非常に重要な役割を担います。

したがって、オクトパスモデルをどれだけ充実した形でわかりやすく描けるかが、統合報告書全体の理解度や評価を大きく左右する――そのような重要な要素となります。

3. アウトプットとアウトカム ― 価値創造の起点となる二つの概念

ここからは、価値創造プロセスを構成する要素の中でも、重要なキーワードについて解説していきます。まずは「アウトプット」と「アウトカム」です。

「アウトプット」とは、企業の事業活動の結果として直接的に生み出される成果物を指します。たとえば、自動車メーカーであれば、自動車という製品がアウトプットにあたります。

一方で、「アウトカム」とは、そのアウトプットが社会や環境、顧客、そして自社にもたらす影響や成果を意味します。

同じ自動車メーカーの例で考えると、企業にとっては車の販売による「収益」というプラスの影響が生まれます。顧客にとっては「移動の利便性向上」や「時間の節約」といったベネフィットが生じます。

一方で、環境に対しては「温室効果ガスの排出」という負の影響が、社会に対しては「交通事故」などの課題が発生する可能性もあります。

このように、アウトカムには「正の影響」と「負の影響」の双方が存在します。

4. 経済的価値と社会的価値 ― アウトカムの二軸構造

また、IRフレームワークにおいては、このアウトカムを「経済的価値」と「社会的価値」という二つの軸で整理して捉えることが求められています(図表2)。

「経済的価値」とは、組織自身に対して創造・保全または毀損される価値を指し、「社会的価値」とは、ステークホルダーおよび社会全体に対して創造・保全または毀損される価値を意味します。

投資家は主として前者、すなわち「企業自身にとっての価値」に関心を寄せています。しかし、これからは後者である「社会全体に対しての価値」も、中長期的には決して無視はできません。

社会や環境に対する価値の毀損は、企業の信頼やブランド、レピュテーション、さらには規制リスクなどを通じて、最終的には財務的価値にも影響を及ぼしかねないためです。

この考え方こそが、統合報告書の根幹をなす視点といえるでしょう。

したがって、投資家はこれら二つの価値を統合的に捉えたうえで企業を評価する必要があります。ゆえに、企業はこの二つの価値の関係を体系的に整理・可視化し、「経済的価値(自社にとっての価値)」と「社会的価値(社会全体にとっての価値)」の両面を明確に導き出すことが求められているのです。

このように、「アウトプット」と「アウトカム」の理解は、価値創造プロセス全体を正しく示すうえで欠かせない視点であり、統合報告の本質を理解するうえで大切なポイントです。

(図表2)組織および他社に対して創造、保全又は毀損される価値

出所:IIRC「国際統合報告フレームワーク改訂版」https://www.ifrs.org/issued-standards/integrated-reporting/より抜粋

5. 資本の主体的選択と開示の重要性

次のキーワードは「6つの資本」です。一般的に「資本(しほん)」とは、事業活動の元手となる資金や資産をイメージしますが、IRフレームワークでは、資本をより広い意味で捉え、財務的な側面だけでなく、以下の6つの資本を例示しています。(図表3)

(図表3)IRフレームワークが示す6つの資本

| 財務資本 | 組織が製品やサービスを提供する際に利用可能な資金 |

|---|---|

| 製造資本 | 製品の生産またはサービス提供に必要な物的資産(建物・設備・インフラなど) |

| 知的資本 | 知識ベースの無形資産(特許、著作権、ノウハウ、ブランド、組織文化など) |

| 人的資本 | 従業員の能力、経験、創造性、イノベーションへの意欲など |

| 社会・関係資本 | 顧客、取引先、地域社会、行政など、ステークホルダーとの信頼関係やネットワーク |

| 自然資本 | 地球環境や自然資源(水、大気、エネルギー、生態系など) |

(出所)IIRC「国際統合報告フレームワーク改訂版」https://www.ifrs.org/issued-standards/integrated-reporting/を参考に著者作成

なお、ここでも“原則主義”に基づき、自社の事業特性や経営課題に応じて、どの資本を重視するかを主体的に選択することが可能です。

しかし、この資本の「主体的な選択」に自由度が与えられているからこそ、企業には「自社がどの資本を重視し、どの資本を強みとして活用しているのか」を明確に示す責任が求められます。

多様な資本が存在するなかで、企業の特性や戦略によって、各資本に対する力点や比重には当然ながら強弱があります。したがって、自社が重視する資本の構造やそれぞれの関係性を、オクトパスモデル上でわかりやすく示すことが求められています。

実際の統合報告書の中には、6つの資本を単に例示どおりに並べて説明しているだけのケースも少なくありません。しかし、そのような記述では、企業の価値創造の独自性や戦略的意図が伝わらず、表層的な報告とみなされるリスクがあります。

よって、オクトパスモデルを通じて、企業が6つの資本(あるいはそれ以外の資本)をどのように活用しているのか、また、それぞれの資本の内容や重視している資本を主体的に示すことは、企業の戦略的方向性や価値創造の特徴を鮮明に伝えるうえで重要なポイントとなります。

6. 資本は価値の蓄積(ストック) ― オクトパスモデルが示す循環構造

「資本」について、もう一つ重要な視点があります。それは、IRフレームワークでは、「資本は価値の蓄積(ストック)である」として定義されている点です。

すなわち資本とは、企業が長年の活動を通じて生み出してきたアウトプットを介したアウトカムの蓄積結果であり、その積み重ねによって形成されるものとされています。

例えば、先述の自動車メーカーの例でいえば、製品の販売を通じて得られた利益は「財務資本の増加」につながります。また、ブランドや顧客満足度の向上というポジティブなアウトカムは、「社会・関係資本の増加」もたらします。

一方で、車の使用に伴って大気汚染を放出し続けるような状況が続けば、環境問題を懸念するステークホルダーからの信頼が損なわれ、「社会・関係資本の減少」、さらには大気汚染による「自然資本の減少」へとつながります。さらに、ガバナンスの不備によって「人的資本が流出」することも起こり得ます。

このように、資本は常に増加するとは限らず、毀損(きそん)することもあります。

この点を踏まえ、オクトパスモデルでは、右側と左側の資本が循環するような動的な図として表現されており、価値創造の循環プロセスが視覚的に示されているのです。

企業には、このような資本の循環構造の中で、「どの資本を重視し、それが循環の中でどのように拡大しているのか、あるいは毀損のリスクを抱えていないか」また、もしリスクを抱えている場合には、「それを戦略的に保全・再生・強化し、持続的な価値創造へとつなげていくのか」そういった視点や解説が求められています。

そして、このような視点こそが、統合報告書が他の報告書と一線を画す大きな特徴といえるでしょう。

7. むすび ―オクトパスモデルの本質を捉えることの重要性

今回は、統合報告書のサマリーとしてされる「オクトパスモデル」について、その構成要素の中でも重要なキーワードである「アウトプット/アウトカム」、そして「資本」に焦点をあてながら、統合報告書の本質を考察してきました。

やや難解に感じられたかもしれませんが、これらの視点を欠いたままオクトパスモデルを描いてしまうと、単なる「自社のビジネスモデル図」にとどまってしまう危険性があります。オクトパスモデルの本質的な意義を理解することこそが、真に意味のある統合報告書づくりの第一歩といえるでしょう。

次回は、価値創造プロセスの構成要素のうち、「ビジネスモデル」と「マテリアリティ」の関係などについて解説していきます。