人権とは、全ての人が生まれながらにして、人間らしく尊厳を持って幸せに生きる権利です。しかしながら、企業活動のグローバル化に伴い、その活動が地球環境、社会や人権等に及ぼす影響は大きくなってきました。特に1990年代、企業が自社の売上利益を優先し、ガバナンスの機能不全、コンプライアンス違反、人権への軽視等が原因で、環境破壊、製品・サービスの不具合や偽装、健康被害、贈収賄、ハラスメント、長時間労働、情報漏えい、プライバシー侵害等といった社会問題が多く発生しました。また、グローバル企業による発展途上国における強制労働、児童労働、環境破壊、先住民の土地収奪等の問題が多く発生しました。その結果、企業を取り巻くステークホルダーから、企業は人権尊重への責任を果たす為、その責任に真摯に向き合い、その取り組みを今まで以上に強化していくことが、これまで以上に求められるようになりました。

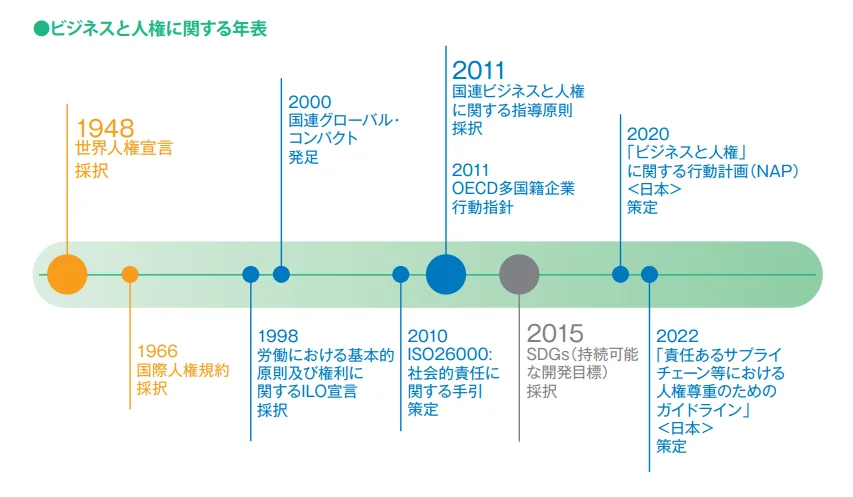

2011年に国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「指導原則」とする)は、「人権を保護する国家の義務」、「人権を尊重する企業の責任」、「救済へのアクセス」を三つの柱として提示し、国家のみならず企業も人権尊重の責任を担う主体として明示されています。指導原則はまた、この三つの柱に基づき、国際人権規範に沿って企業の事業活動を行うことを求めており、かつ責任の範囲も自社のみならずサプライチェーン全体に拡大しています。

その後、2015年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中に掲げられた「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」いわゆるSDGsの17のゴール(目標)は、全て人権と関連したものになっています。

日本においても、政府は2020年に「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」、さらに2022年に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定、公表しました。当該ガイドラインは法的拘束力を持ちませんが、日本国内で事業活動を行う企業は当該ガイドラインに沿って自社をはじめサプライチェーン全体で人権尊重へ取り組むことが求められています。

出典:法務省人権擁護局「今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応(概要版)」

1. 企業が取り組むべき人権の範囲

(1)人権の主体(ライツホルダー)

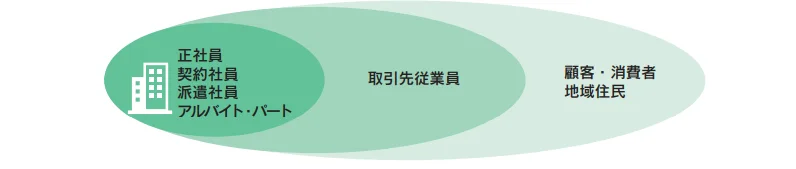

企業は、自社事業に関わる全ての従業員(正社員のほか、契約社員、派遣社員、アルバイト・パート社員等を含む。)の人権だけでなく、取引先、調達先、顧客・消費者、事業活動が行われる地域住民を含む、自社の活動に関わる全ての人の人権を尊重することが求められています。

出典:法務省人権擁護局「今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応(概要版)」

(2)負の影響の範囲

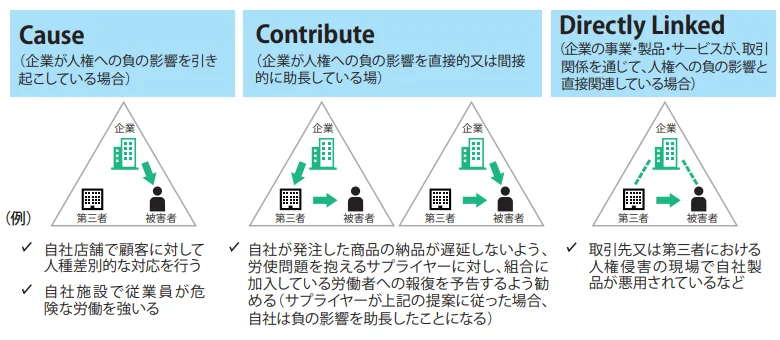

企業は、対応すべき人権の負の影響の種類を、「企業が人権への負の影響を引き起こしている場合(Cause)」、「企業が人権への負の影響を直接的又は間接的に助長している場合(Contribute)」、「企業の事業やサービスが取引関係を通じて人権への負の影響と直接関連している場合(Directly Linked)」の3つに分類することができます。

出典:法務省人権擁護局「今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応(概要版)」

(3)人権に関するリスク

企業は、その事業活動(サプライチェーンにおける活動を含む)においてライツホルダー(企業が尊重すべき権利を保持する主体)が負の影響を受けるリスクを特定する必要があります。例えば、児童労働によるリスクは、こどもが教育を受ける機会や保護を受けて健康で安全な生活を送る権利が奪われることを意味します。このように、企業活動に関連して、人間が生まれながら当然に持つべき自由や権利を侵してしまう可能性があることから、そのリスクを網羅的に把握する必要があります。

また、企業、特に経営者が人権に関する取り組みを軽視または放置すると、訴訟や行政罰等による法務リスク・財務的損失、ハラスメント、人材流出、ストライキ、業務上の事故、不祥事、消費者による不買運動、SNSでの炎上、株価の下落、投資見合わせ等、企業にとって様々なリスクが顕在化する可能性があります。すなわち「人権に関するリスク」=「経営リスク」にもなり得ます。

以下の表において、企業の人権への取り組みの影響をとりまとめています。正の影響を(+)、負の影響を(−)と表記しています。

| 業績への影響 | 売上の増減 | 新規顧客の開拓・既存顧客との関係強化(+) | 消費者や企業の人権意識の向上により、人権に関する取組は顧客の開拓・関係強化につながり、売上の増加等をもたらす |

|---|---|---|---|

| 商品等の差別的要素や欠陥による販売停止・事業撤退(−) | 差別的な表現が含まれた商品・広告に対する批判等による影響(販売停止や、リコールの発生等) | ||

| 従業員離反による業務停滞・事業停止(−) | 従業員のストライキによる事業遅滞や消費者・顧客等からの評価の悪化 | ||

| 既存顧客や政府との取引停止(−) | 不祥事や調達基準の未達成による取引停止や競争入札の参加資格の停止 | ||

| 不買運動の発生(−) | 人権侵害が発覚した企業が批判され、当該企業商品のボイコット(不買運動)に発展 | ||

| コストの増減 | 生産性の向上(+) | 従業員や取引先等の職場に対する満足度、モチベーションを高め、労働生産性が向上 | |

| 採用力・人材定着率の向上/低下(+/−) | 社会課題への関心の高い世代に対する採用競争力や人材定着率、採用コスト等への影響 | ||

| 罰金の発生(−) | 労働関連法の違反や贈収賄の発覚、プライバシー関連の規則違反等による罰金 | ||

| 訴訟提起・損害賠償の発生(−) | 人権侵害に関する訴訟対応や、被害者に対する損害賠償の支払 | ||

| 企業価値への影響 | 投資家や消費者等の評価の向上/低下(+/−) | 人権への取組が、結果的に投資家や消費者等、社会における企業の印象や評価に大きく影響 | |

| 株価の上昇/下落(+/−) | 企業の人権尊重への取組を企業評価や投資の判断基準の中心とする動きが高まり、人権への取組を推進する企業に投資が集中 | ||

| ダイベストメント(投資引揚げ)(−) | 人権侵害の問題が発生した企業から投資が撤退し、株価等に大きく影響 | ||

出典:法務省人権擁護局「今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応(概要版)」

企業における人権への取り組みは、国際的な人権意識の高まりや、ビジネスと人権に関する国内外の規制策定を背景に、近年ますます重視されるようになっています。人権尊重は、労働環境の整備や児童労働・強制労働の排除などにとどまらず、サプライチェーン全体にわたる責任が問われる時代へと変化してきました。

企業が取り組むべき人権の範囲は広がっており、広範なステークホルダーへの配慮が求められています。こうした取り組みは、企業のブランド価値や信頼性の向上にもつながると同時に、国際的な規制対応や投資家からの評価にも直結する重要な経営課題となっています。

今後も、企業は自社の事業活動による人権への影響を的確に把握し、継続的なモニタリングと改善を通じて、持続可能な社会とビジネスの両立を図っていくことが求められるでしょう。

出典

法務省人権擁護局:今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応(概要版)

朝日新聞 SDGs Action!:人権とは?憲法やSDGsとの関連性、身近な人権問題の例を解説

-copy.jpg)