変動費と固定費を中心とした原価管理の基本構造 ~管理会計の視点による費用分類と配賦~

2025年10月28日

はじめに

「原価管理」という言葉を聞くと、財務会計の数値を社内用に調整したもの、というイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、原価管理の本質的な目的は、経営上の意思決定をサポートするための情報を提供することにあります。単に原価を算出することや、財務会計の補足として位置づけられるものではありません。

そこで今回は、的確な経営判断を行ううえで鍵となる管理会計の観点から、「変動費」と「固定費」の役割と混同しやすいポイント、配賦計算にまつわる論点について整理してみたいと思います。

管理会計の本質と企業経営における活用可能性

日本管理会計学会によれば管理会計は「組織の目的達成を支援するために、経済的情報および非経済的情報を収集、処理、報告し、経営管理の意思決定、計画、統制、業績評価を支援する情報システムである」と要約できます。この定義からは、管理会計が扱う情報は財務データにとどまらず、非財務的な情報も含まれることがわかります。また、その役割も経営判断の支援に限らず、業績評価のための情報提供まで幅広くカバーしており、その適用領域は極めて多岐にわたります。財務会計と比べても、目的や対象とする情報の幅が広いため、管理会計には統一的な会計基準といった枠組みは設けられていません。そのため、各企業の実情やニーズに応じて柔軟に設計することが可能です。さらに、経営判断の迅速化はもちろん、現場の士気向上や生産性の改善につながるような原価算定を実現できる点も、大きな特徴といえるでしょう。

生産性向上に向けた管理会計の必要性と財務会計との役割の違い

2025年、日本の名目GDPは世界第5位に後退しました。この要因としては、経済成長の鈍化や為替相場の変動に加えて、生産性の低さも指摘されています。こうした状況の中で、生産性の向上を図るには、まず現状を正しく把握することが不可欠です。その点で、管理会計は生産性の可視化と改善の推進において、重要な役割を果たします。一方、財務会計から得られる情報は、主に外部報告を目的としているため、生産性向上に必要なデータは極めて限定的です。

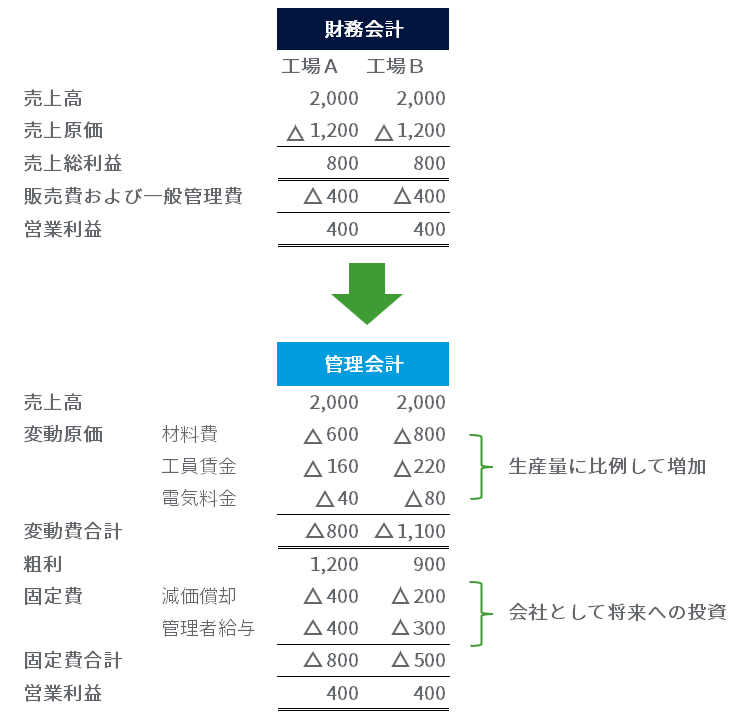

たとえば、売上高や売上総利益が同水準であっても、コスト構造の違いによって生産性には大きな差が生じます。下記の工場Aと工場Bは、財務会計上は同程度の成果を上げているように見えますが、A工場は変動費の抑制に成功しており、変動費率が低く抑えられています。その結果として、設備や人材への投資に資源を回すことができています。一方、B工場は将来に向けた戦略的投資が進んでおらず、持続的な成長には課題が残ります。

説明を目的としたやや極端な仮定に基づく例ではありますが、一般的に財務会計だけでは生産性や付加価値といった観点からの管理は難しく、こうした情報を的確に捉えるためには、管理会計による原価管理の導入が求められます。

原価管理における費用分類の理解と混同しやすい概念の整理

原価管理を行う際に、混同されやすいのが「固定費」と「間接費」という2つの概念です。どちらもコスト分類の上で重要な要素ですが、それぞれ異なる視点に基づいて区分されています。

固定費とは、主に管理会計上の概念で、その名のとおり、生産量や稼働状況にかかわらず、一定期間中に金額が変動しない費用を指します。たとえば、製品の生産量に関係なく発生する工場の賃借料などがその代表例です。なお、原価計算の視点では、生産数量や稼働時間などを基準として、こうした固定費を各製品や工程に配賦します。固定的に発生する金額を基準に配分するため、生産量が増加すれば、1単位あたりの固定費は相対的に低くなります。

一方で、間接費とは、主に原価計算で使用される概念で、特定の製品や部門に直接結びつけて割り当てることが難しい費用を指します。複数の製品や部門にまたがって発生することが一般的であり、たとえば複数の製品ラインを扱う工場の賃借料などが該当します。このような間接費についても、固定費と同様に、あらかじめ設定した合理的な配賦基準に基づいて各対象へ按分する必要があります。なお、固定費と間接費は分類の視点が異なるため、同じ費用が両方に該当することもあります。

このように、どちらも配賦が必要となるため混同されがちですが、分類の基準は異なります。固定費は、費用が発生する際の活動量や生産量に応じて変動するか否かという視点から、変動費と対になる概念です。一方、間接費は、特定の製品やサービスなどのコストを対象に、直接的に費用を結びつけられるかどうかという点で判断され、直接費と区別されます。たとえば減価償却費は固定費ですが、それが特定製品専用の設備にかかるものであれば直接費となり、複数の製品に共通する設備にかかる場合は間接費として扱われます。

加えて、変動費と直接費も、しばしば混同されがちな概念です。たとえば電気料金のように使用量に応じて増減する費用であっても、それが特定の製品に対して明確にひもづけられる場合は直接費に、複数の製品にまたがる場合は間接費として扱われます。

混同されやすいこれらの費用の違いを要約すると、下表のようになります。

| 直接費特定の対象に直接対応して発生 | 間接費複数の対象に対して発生 | |

|---|---|---|

| 変動費生産活動量に比例する | 材料費など | 電力料金など |

| 固定費生産活動量に比例しない | 特定の製品専用の減価償却費など | 管理部門の固定給など |

固定費の配賦に関する課題と管理会計的視点による改善の方向性

財務報告目的の原価計算では、固定費についても一定の基準に従って配賦する全部原価計算が採用されるのが一般的です。しかし、原価計算を通じて生産性の向上を図る場合には、固定費を一律に配賦する手法が最適とは限らず、慎重な判断が求められます。

理由はいくつか考えられますが、第一に挙げられるのは、多くの現場社員が変動費に対しては削減の裁量を持っている一方で、固定費については関与できる権限を持たないケースが一般的である点です。こうした状況のもとで、現場に権限のない費用が混在した原価計算では、固定費を含んだ原価で評価が行われると、たとえ現場でコスト削減の努力がなされても、その効果が固定費の配賦によって見えづらくなり、コスト意識の醸成につながりにくい可能性があります。

そのため、売上から現場がコントロール可能な変動費のみを差し引いた限界利益を指標として用いる方が、より実行可能な目標設定が可能となり、現場の意欲向上にも寄与すると考えられます。

二つ目の理由は、固定費の配賦によって、経営判断を誤る可能性があるという点です。たとえば、工場Aが歩留まり率の高い新型設備を導入して効率的な生産を行っている一方で、工場Bは老朽化した設備を使い続けているとします。実際の生産性は工場Aの方が高いにもかかわらず、配賦された固定費の影響によって、両工場の利益が同水準に見えてしまうと、工場Aの取り組みや効率性が正しく評価されない結果を招くおそれがあります。

このように、現場担当者が自らの裁量でコントロールできる費用と、管理者の判断によって変動する費用とでは、その性質に明確な違いがあります。そのため、意思決定の主体が異なるコストを一律に配賦するのではなく、それぞれの責任範囲に応じてコストを分類・分離して配賦することで、経営判断の精度向上や、現場における判断の迅速化につながる可能性が高まると考えられます。

このような考え方は、制度的な原価計算から管理会計的な視点へとシフトすることを意味しており、企業のコスト管理や業績評価の精度を高めるうえでも有効です。

おわりに

今回は、企業の生産性向上を目的とした管理会計の視座から、制度的な原価計算との違いや費用分類の考え方、固定費配賦に関する課題と改善の方向性について整理しました。管理会計における原価計算は、企業ごとに運用目的や実態に応じて柔軟に設計できる仕組みであり、決まった形式に縛られる必要はありません。

本稿でご紹介した内容はあくまで一つの参考例です。自社の目的や実態に応じて柔軟に見直しや再構成を行い、より実務に貢献する形へと発展させていくことが重要です。