1. はじめに

令和6年3月8日に、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。この改正には建設業の担い手を確保するため様々な措置が盛り込まれています。例えば、労働者の処遇改善に向けた資金の確保と下請事業者への適切な分配、資材価格の円滑な転嫁による労務費へのしわ寄せ防止、そして働き方改革や現場の生産性向上を図るといった措置です。

2. 改正の必要性と背景

国土交通省の発表では、建設業就業者は平成9年の685万人をピークに年々減少し、令和5年は483万人となっています。そして、高齢化が進み建設業の就業者に占める55歳以上の割合は36.6%と全産業の31.9%と比較して高く、29歳以下は11.6%と1割程です。高齢化が進む一方で若者のなり手が少ないという悪循環が続いています。

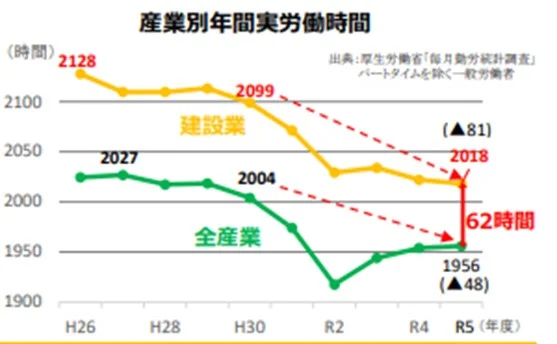

建設業は他産業と比べ賃金が低く、就労時間が長いことが担い手の確保の困難さに繋がっています。国土交通省が発表している、建設業と全産業の賃金と実労働時間の比較は以下のようになっています。

| 平均賃金 | 平均実労働時間 | |

|---|---|---|

| 建設業 | 417万円/円 | 2,022時間/年 |

| 全産業 | 494万円/円 | 1,954時間/年 |

* 出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和4年)

「毎月勤労統計調査」(令和4年)

さらに、建設業就業者数と全産業に占める割合は以下の通りです。

平成9年:685万人(10.4%) ⇒ 令和4年:479万人(7.1%)

*()内は割合。出典:総務省「労働力調査」を基に国土交通省算出

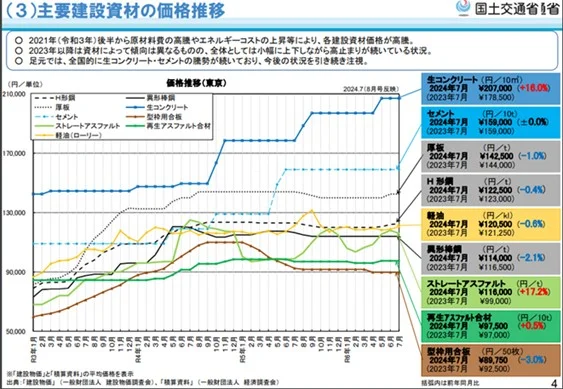

また、令和3年後半から原材料費の高騰やエネルギーコストの増加等により建築資材の価格高騰が続き、生コンクリート・セメントの全国的な価格の騰勢が続いています。しかし、資材高騰分の適切な転嫁が進まず、労務費を圧迫しています。詳細は国土交通省による下図を参照してください。

建設業の担い手の確保等が急務とされ、①労働者の処遇改善、②労務費へのしわ寄せ防止、③働き方改革・生産性向上への取り組みが求められています。

3. 労働者の処遇改善

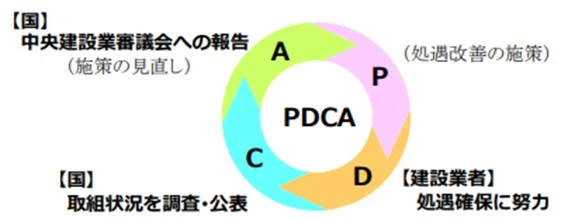

改正法では、「建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。」と規定しました。改正法は建設業者に対して労働者の処遇確保を努力義務化するとともに、国は当該処遇確保に係る取り組み状況を調査し、公表するよう求めています。

中央建設業審議会による「労務費の基準」の作成・勧告を規定することで、労務費等の確保とその適切な行き渡りを図っています。また、受注者及び注文者双方が著しく低い労務費等で見積書を作成することや変更依頼することを禁止し、併せて受注者が不当に低い請負代金で契約締結することを禁止しました。これに違反して契約した発注者には、国土交通大臣等による勧告と公表が行われます。

4. 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

2でも説明したように建設資材は高騰しており、その高騰分について受注者を含めたサプライチェーン全体で適切な価格転嫁を図る必要があると、国土交通省は言及しています。今回の改正事項では、資材高騰に伴う請負代金等の「変更方法」を契約書の法定記載事項とし、契約前のルールとして明確化しました。また、受注者には資材高騰の「おそれ情報」を注文者に通知する義務が課されています。そのため、契約後のルールとして、資材高騰等が顕在化した場合、契約前の通知をした受注者が注文者と請負代金等の変更を協議できるとされています。さらに、注文者には誠実に協議に応ずる努力義務が課せられました。結果、資材高騰分の転嫁協議が円滑化し、労務費へのしわ寄せが防止される効果が期待されます。

5. 働き方改革と生産性向上

これまでの働き方改革の取り組みにより、建設業の労働時間は他産業に比べ大きく減少しましたが、依然として労働時間が長い傾向になっています。

出典:国土交通省

長時間労働を抑制するため、受注者の著しく短い工期、いわゆる工期ダンピング対策を強化し、著しく短い工期による契約締結を禁止する改正がされています。

国はICTを活用して現場管理の「指針」を作成し、特定建設業者や公共工事受注者に対して効率的な現場管理を努力義務化しています。また、現場技術者の専任義務については、兼任する現場間移動が容易であること、ICTを活用し遠隔からの現場確認が可能であること、兼任する現場は一定以下であることなどを要件に合理化が図られます。他にもICT活用等を要件として、公共工事における施工体制台帳提出義務の合理化が進められています。

6. おわりに

出生数の低下による労働人口の減少は、建設業に限らず各産業でも労働者不足の問題となっています。特に建設業は、出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格「特定技能」において人手不足の分野として制度設計されているなど、人手不足への対応が早急に求められる課題となっています。そのため、国外の労働者にも目を向け人材を確保する必要がある時代になったといえるでしょう。