中小企業成長加速化補助金・出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金・入国前結核スクリーニング制度

日頃よりお世話になっております。RSM汐留パートナーズです。

今月のニュースレターでは、税理士法人より「中小企業成長加速化補助金」、社会保険労務士法人より「出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金」、行政書士法人より「入国前結核スクリーニング制度」についてお届けします。

税理士法人では、成長志向の中小企業を支援する新たな補助金制度と税制改正のポイント、社会保険労務士法人では新設された育児支援給付金の概要、行政書士法人では特定国籍者向けの結核スクリーニング制度について解説しています。

今月のニュースレターも、ぜひお役立てください。

はじめに

2025年5月8日より、「中小企業成長加速化補助金」の募集が開始されます。これは、売上高100億円超を目指す中小企業の意欲的な投資を後押しする新たな補助金制度です。また、令和7年度税制改正では、「中小企業経営強化税制」も、成長志向の中小企業を支援する方向で見直しが行われました。今回は、中小企業の成長を後押しするこれら2つの制度を見ていきたいと思います。

中小企業成長加速化補助金の概要

「中小企業成長加速化補助金」は、将来的に売上高100億円超を目指す中小企業の大規模な設備投資を支援し、賃上げ促進や外需獲得、地域経済活性化を促すことを目的とした制度です。

対象者は、売上高10億円以上100億円未満の中小企業で、補助率は対象経費の1/2以内、最大5億円まで補助されます。対象経費には工場・オフィスの新設・増築費用、機械装置・器具備品の購入費用、業務効率化のためのソフトウェア費、外注費、専門家への相談費用等が含まれます。これらの投資は交付決定日から24か月以内に実施する必要があります。

申請には、「100億円企業を目指す」宣言を公表していること、建物費や機械装置費等の合計が税抜1億円以上であること、補助事業終了後3年間の「給与支給総額」又は「従業員及び役員の1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率が都道府県毎の直近5年間の最低賃金上昇率以上であること等が求められます。

第1回公募は2025年5月8日に開始、6月9日が締切です。補助事業完了期限は2029年3月31日で、申請は「jGrants」システムを利用した電子申請となります。

中小企業経営強化税制の概要と税制改正ポイント

中小企業経営強化税制は、一定の設備投資を行った中小企業者に対し、即時償却又は税額控除(10%、資本金3,000万円超の場合は7%)の適用を認める制度です。対象設備は、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)、経営資源集約化設備(D類型)等で、事前に中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

令和7年度税制改正では、適用期限が2027年3月31日まで2年延長され、A類型では経営能力向上に関する指標が見直されました。またB類型では投資計画における年平均投資利益率の見込みが5%から7%以上に引き上げられ、売上100億円超を目指す中小企業に対しては対象設備に建物が追加されています。一方、デジタル化設備(C類型)の税制優遇措置は2025年3月31日に終了し、暗号資産マイニング用設備は対象外となりました。飲食業等の事業者がこの制度をワンストップで利用できる仕組みも新たに構築されています。

おわりに

中小企業成長加速化補助金や中小企業経営強化税制以外にも、近年では、デジタル化やカーボンニュートラルといった社会的要請に対応した投資を後押しする各種の補助金や税制措置が充実しています。各制度内容や申請手続き等、ご不明点がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

【法改正対応】出生後休業支援給付・育児時短就業給付のポイント解説

2022年から順次施行された育児・介護休業法の改正により、企業には育児を支える体制整備が一層求められるようになりました。男性の育児休業取得を後押しする「出生時育児休業(いわゆる”産後パパ育休”、以下「産後パパ育休」と呼びます)」の創設、2025年からはさらに、“共働き、共育て”を推進するための新たな給付金が追加されています。

今回は、2025年4月1日より創設された「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付」の概要について解説していきます。企業にとって制度理解と運用整備が急務となっている今般、年度初めのこのタイミングで、育休制度について改めて見直しておきましょう。

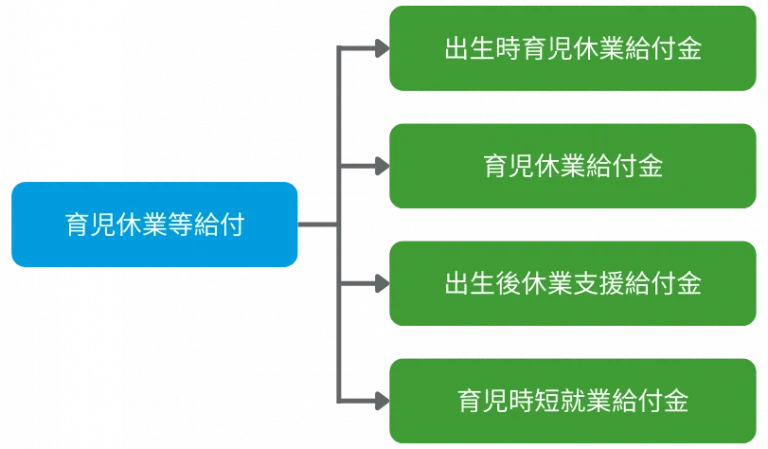

育児休業等給付の種類

2025年の法改正により、育児休業等給付は次の4種類に分けられます。

「出生後休業支援給付金」について

「出生後休業支援給付金」は、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける者が、一定の要件を満たした場合に上乗せで支給される給付金です。

(1)支給要件(次の①および②の要件を満たす必要があります)

- 同一の子について、被保険者が対象期間に「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

- 被保険者の配偶者が、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合(※1厚生労働省「出生後休業支援給付金」リーフレット2頁目参照001372778.pdf)」に該当していること、または、被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。

(2)支給額(※2)

【支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%】

※2 事業主から出生時育児休業または育児休業期間を対象として賃金が支払われた場合はその金額に応じて減額されます(詳細は厚生労働省「育児休業等給付の内容と申請手続」パンフレットを参照ください001461102.pdf)。

「育児時短就業給付金」について

「育児時短就業給付金」は、次の(1)の要件を満たす方であって、育児時短就業中の(2)の要件をすべて満たす月について支給されます。

(1)受給資格

- 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者(雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者)であること。

- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。

(2)各月の支給要件

- 初日から末日まで続けて、被保険者である月

- 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

- 初日から末日まで続けて、「育児休業給付」又は「介護休業給付」を受給していない月

- 「高年齢雇用継続給付」の受給対象となっていない月

(3)支給対象となる時短就業(育児時短就業)

育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業(育児時短就業)とは、2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた「1週間当たりの所定労働時間」を短縮する措置をいいます。

(4)支給額(※3)

- 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合

育児時短就業給付金の支給額=支給対象月に支払われた賃金額×10% - 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合

育児時短就業給付金の支給額=支給対象月に支払われた賃金額×調整後の支給率 - 支給対象月に支払われた賃金額と、(1)又は(2)による支給額の合計額が支給限度額を超える場合

育児時短就業給付金の支給額=支給限度額-支給対象月に支払われた賃金額

(※3 詳細は厚生労働省「育児時短就業給付金の内容と支給申請手続」パンフレットを参照ください001395073.pdf)

おわりに

いかがでしたでしょうか。今回は2025年4月より創設された「出生後休業支援給付金」および「育児時短就業給付金」について概略を説明しました。

上記のほかにも、「育児時短就業給付金」では、フレックスタイム制や裁量労働制といった特別な労働時間制度の適用を受けている場合の取扱いや、育児時短就業給付金の対象とならないケースなどのポイントがあります。また、「出生後休業支援給付金」では、被保険者が父親か母親かにより支給要件が異なる点があるなどさらに煩雑となります。

法改正のタイミングで、もう一度支給申請の流れや手続き内容を把握しておきましょう。

はじめに

特定の国籍保有者でかつ、日本に入国・中長期滞在をしようとする外国人を対象に結核に罹患していないことの証明書として指定検診医療機関から発行された結核非発病証明書の提出を在留資格認定証明書交付申請時等に提出することが決定しました。今回はこの入国前結核スクリーニング制度について皆さんにご説明いたします。

「背景」

出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省が発している入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドラインによると以下のような背景になっております。

「 我が国における結核患者の発生状況としては、り患率(人口10万人あたりの新規発病患者数)及び患者数ともに年々減少傾向にあるが、いまだに国内で年間約10,000人が発症し、約1,500人が死亡している。近年、我が国においては外国生まれの患者数が増加傾向にあり、令和5年の新登録結核患者数(10,096人)のうち外国生まれの患者数は1,619人となっている。特に、り患率の高い国の出生者が日本滞在中に結核を発病する例が見受けられる。このような我が国における結核患者の発生状況に鑑みて、特に我が国における結核患者数が多い国から我が国に渡航して中長期間在留しようとする者に対し、結核を発病していないことを求める入国前結核スクリーニングを導入し、結核を発病していないことを証明できない者の入国を認めないこととする。」

対象国・対象者

対象国:

フィリピン、ネパール、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、中国

対象者:

中長期在留者、特定活動告示53号、及ぶ同54号(デジタルノマド及びその配偶者)

対象外:

居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域 であることが確認された場合は、対象外とする。 また、対象国の国籍を有する者のうち、JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学 生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)については、当面の間対象外とする。

入国前結核スクリーニング開始時期

フィリピン・ネパール:

- 健診受付開始:令和7年3月24日

- 結核非発病証明書提出義務付け:令和7年6月23日

ベトナム:

- 健診受付開始:令和7年5月26日

- 結核非発病証明書提出義務付け:令和7年9月1日

インドネシア、ミャンマー、中国:

- 開始に向け調整中

その他注意事項

入国前結核スクリーニング制度は子供や妊婦に関しては細かい規定があるなど、細部に理解が必要な制度です。本制度でお悩みの方は是非一度ご連絡ください。